公称抵抗値の表示

チップタイプ固定抵抗器では品種およびサイズにより3文字または4文字の表示があるものがあり、リード付きタイプ固定抵抗器にはカラーコードの表示がありものがあります。

これらの表示は抵抗値(および許容差)を指しており、直接抵抗値を表示するのではなく、有効数字と桁で表現しています。

有効数字

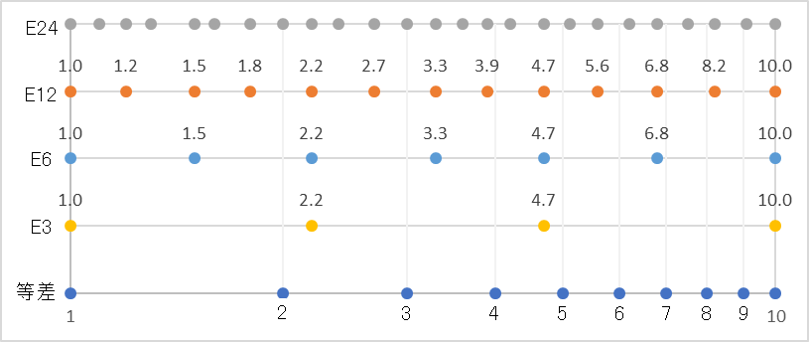

抵抗値のラインアップは切りの良い整数値で揃えられているのではなく、2.2Ωや4.7Ωといった半端な数値になっています。これは1から10までを等比級数で分割した標準数「E系列」に従っているためです。12分割したE12系列やE24系列が一般的ですが、許容差1%以下の抵抗器ではE96系列やE192系列を取ることもあります。抵抗器などの受動部品ではこの標準数を有効数字として利用し定数を表します。

EはExponent(指数)のことで、例えば「E12」は1から10までを等比級数(10の12乗根)で分割したものです。等比級数ですから対数目盛で並べると等間隔になります。2.0とか3.0という切りの良い数字にならないので最初は戸惑うかもしれませんが、実際の設計現場では「何%増減したい」という条件になり、この方が使いやすく感じるものです。

一般的には抵抗値許容差と公称抵抗値とは関係があり、±10%ではE6が、±5%ではE12やE24が、±1%や±0.5%ではE96が、それ以下はE192など抵抗値の選択肢が多くなっています。

抵抗値許容差の表記

抵抗値許容差に用いる記号は下表によります。

抵抗値(および許容差)の表示方法

角形チップ抵抗器の場合

・3桁表記

左より1文字目と2文字目が有効数字、3文字目が倍率(10n)を表しています。

Rは小数点の位置、LはmΩの位置、UはμΩを表します。

153 : 15× 103 =15000=15kΩ

1R5 : 1.5Ω

1L5 : 1.5mΩ

50U : 50μΩ

「15」が有効数字、「3」が倍率(103)

「15」が有効数字、「R」が小数点

「15」が有効数字、「L」がmΩ

「50」が有効数字、「U」がμΩ

・4桁表記

左より1文字目から3文字目までが有効数字、4文字目が倍率(10n)を表します。

1542 : 154×102=15400=15.4kΩ

R154 :0.154Ω

15L0 : 15.0mΩ

「154」が有効数字、「2」が倍率(102)

「154」が有効数字、 「R」が小数点

「150」が有効数字、「L」がmΩ

リード付きタイプ抵抗器、メルフチップ抵抗器

リード付きタイプ抵抗器では一般的に抵抗値、許容差をカラーコードで表示します。

数字および抵抗値許容差に対応するカラーは下表によります。

・4本線の場合

第1、第2線が公称抵抗値の有効数字を示し、第3線は倍率を示します。

第4線は抵抗値の許容差を示します。

例)赤赤橙金:22×103Ω±5%→ 22kΩ±5%

・5本線の場合

第1、第2、第3線が公称抵抗値の有効数字を示し、第4線は倍率を示します。

第5線は抵抗値の許容差を示します。

例)黄紫緑赤茶:475×102Ω±1% → 47.5kΩ±1%

カラーコードの左右どちら側が第1線か見分けにくいのですが、4本線の第1線は第4線に比べてリード線側に寄っています。

5本線では第4線と第5線の間が他の線間よりすこし広くなっています。

また、倍率を示す線は他の線より少し太くなっている場合もあります。

色

Symbol |

有効数字

figure |

倍率

Magnitude |

抵抗値許容差

Res. Tolerance (%) |

| 黒 : Black |

0 |

100 |

- |

| 茶 : Brown |

1 |

101 |

F : ±1 |

| 赤 : Red |

2 |

102 |

G : ±2 |

| 橙 : Orange |

3 |

103 |

A : ±0.05 |

| 黄 : Yellow |

4 |

104 |

- |

| 緑 : Green |

5 |

105 |

D : ±0.5 |

| 青 : Blue |

6 |

106 |

C : ±0.25 |

| 紫 : Purple |

7 |

107 |

B : ±0.1 |

| 灰 : Gray |

8 |

- |

- |

| 白 : White |

9 |

- |

- |

| 金 : Gold |

- |

10-1 |

J : ±5 |

| 銀 : Silver |

- |

10-2 |

K : ±10 |

| 無 : Plain |

- |

- |

M : ±20 |

角形チップ抵抗器の外形寸法表記

チップ抵抗器のサイズの呼称は記号表記、ミリメートル表記,インチ表記の3種類があります。

この中で1J、2Aなど、数字と英文字1文字で示す記号表記方法がありますが、この表記方法はもともとサイズを示すものではなくて、定格電力を示すものでした(1/16W:1J , 1/10W:2A , 1/8W:2B , 1/4W:2Eなど )。角形チップ抵抗器が開発された当初は定格電力=サイズとして扱われて来ました。その後弊社では同一サイズで定格電力を向上させてきましたが、既に1J, 2Aなどの表現がサイズとして認知されているため、弊社では大きさを示す記号として現在も使用しています。

数字表記についてはミリメートルを基準とした表記と、インチを基準とした表記があり、いずれも数字4文字(例外的に5文字あり)で示します。

ミリメートルを基準とした呼称で○○△△と言えば、電極を上下方向に配置して縦×横が○.○mm×△.△mmを示します。

例えば1608であれば、縦1.6mm×横0.8mmです。

インチを基準とした呼称で○○△△と言えば、上面から見て縦×横が0.○○インチ×0.△△インチを示します。

例えば0603であれば、縦0.06インチ×横0.03インチです。

日本では表記としてはミリメートル単位の方が広く使用されているので、KOAカタログでは1J、2Aなどの表記の横の()内にミリメートル表記の数字4桁を記載しています。

以下に3種類の表記の対応表を示します。